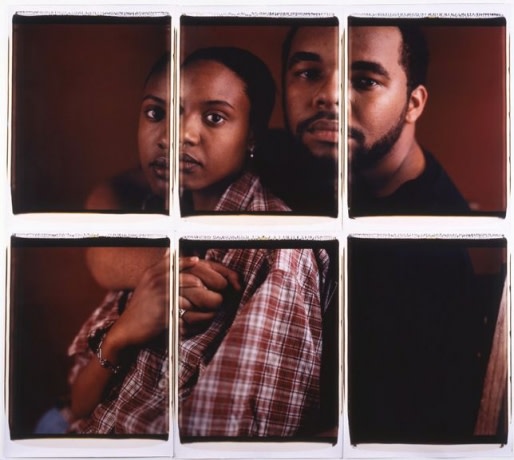

| Something spontaneous, easy, and fresh spreads out over the work of David Ostrowski, which amuses the viewer instantly. However, this limits and encompasses the viewer from seeing the richness that lies beyond his astonishing visual offerings. One might not recognize the double meaning in evident in his images/pictures. Nonetheless, the painter attempts to recognize what lies behind the obvious. This kind of bipolar attitude establishes itself in the discrepancy between the moment and the eternal. In his most recent works—black oil paint spread over the canvas—the spontaneous experience of living in the moment, and creating from immediate experience are his priorities. |

|

Renate Puvogel. Partial Translation by Nicole Setford.

Something spontaneous, easy, and fresh spreads out over the work of David Ostrowski, which amuses the viewer instantly. However, this limits and encompasses the viewer, from seeing the richness that lies beyond his astonishing visual offerings. One might not recognize the double meaning in evident in his images/pictures. Nonetheless, the painter attempts to recognize what lies behind the obvious. This kind of bipolar attitude establishes itself in the discrepancy between the moment and the eternal. In his most recent works—black oil paint spread over the canvas—the spontaneous experience of living in the moment, and creating from immediate experience are his priorities.

Etwas Spontanes, Müheloses, Frisches haftet generell den Arbeiten von David Ostrowski an. Dieser Eindruck ergötzt den Betrachter auf Anhieb, er schränkt jedoch zunächst seinen Spielraum ein, hinter dem frappierenden visuellen Angebot den Reichtum an reflektierender Tätigkeit ausfindig zu machen, damit also das Doppelbödige der Bilder erkennen zu können. Und auf dieses Hintergründige, das sich ausgerechnet im Offensichtlichen zeigt, hat es der Maler letztlich angelegt. Nicht zuletzt äußert sich dieses Bipolare in der Diskrepanz zwischen Augenblick und Dauer. In den aktuellen Arbeiten, die in schwarzer Ölfarbe auf ungrundierter Leinwand angelegt sind, erhält das Spontane, das aus dem momentanen Erleben und damit aus der augenblicklichen Verfassung Geschaffene den Vorrang.

Da verschlägt einem die etwas grobe Physiognomie des Milliardärs Donald Trump oder noch mehr die bullige Visage des Wrestlers Hulk Hogan den Atem. Oder es berührt das weltbekannte Porträt der trauernden Jacqueline Kennedy. Es fragt sich, warum sich ein so junger, differenziert denkender Maler unter anderem mit diesen Helden und Anti-Helden befasst, und was ihn treibt, ausgerechnet klischeehafte Bilder durch Adaptieren wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Ostrowski lebt, die entferntere Geschichte und die unmittelbare Vergangenheit im Hinterkopf, sehr intensiv am Puls der Zeit. Er reibt sich an den Extremen der Gegenwart und arbeitet sich an ihnen ab. Aber er registriert im Laufe seiner Recherchen, dass die Auswüchse nicht nur an den Rändern toben, sondern in der Mitte des Lebens, und dass sich die Welt mit zunehmender Schärfe polarisiert. Daher treten auf seiner Bild-Bühne nicht nur die Repräsentanten des öffentlichen Lebens und die Ikonen einer Mediengesellschaft auf, sondern zu seiner Kollektion gehören insbesondere die ganz normalen Menschen, bevorzugt die Vertreter seiner eigenen Generation.

Deutlich zeigen Ostrowskis Bilder das Verflachen, Verrohen, ja die tiefgreifende Verdummung der Gesellschaft auf. Aber – da er selbst Teil dieser Gesellschaft ist – kann er sich deren Regularien kaum entziehen und erliegt tatsächlich durchaus ihren Verführungen. Daher leben die derzeitigen Bilder vor allem aus der Ambivalenz von Sympathie und Antipathie. Die Physiognomie von Donald Trump ist nicht gerade von Sensibilität geprägt, dennoch gewinnt das Gesicht in der Zeichnung von Ostrowski einen Hauch von etwas, das für ihn einnehmen lässt; es ist wohl in seiner nicht zu leugnenden Leistung zu sehen. Der Maler kommt jedoch nie als Besserwisser daher, er klagt auch nicht an, sondern führt das Absurde nahezu ohne Kommentar ans Licht. Gänzlich kritiklos geraten die Protagonisten dennoch nicht auf die Leinwand, weil Ostrowski die Darstellung ironisch bricht. Die ironische Distanz kommt durch mehrere Faktoren ins Bild: Sie macht sich bereits in der erwähnten Ambivalenz bemerkbar; außerdem ereignet sie sich dadurch, dass Ostrowski mehrere Arbeiten zu einem Ensemble zusammenfügt, wobei er auch zuweilen gefundene Fotos zwischen die eigene Malerei streut. Wenn dadurch Zeugen und Zeugnisse seiner wichtigsten Angriffsziele, nämlich Sex, Gewalt, Macht und Tod, aneinandergeraten, potenziert sich deren Aussage zum Theatralischen hin und kippt ins Groteske. Von großem Wert erweisen sich obendrein die Titel der Bilder. Die humorvollen, häufig auch zitathaften Bemerkungen wie "Das goldene Scheiß" oder "Auch die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende" übersteigern nicht selten die Inhalte, treiben sie in eine Richtung, öffnen oder konterkarieren sie.

Das entscheidende Mittel, mit dem Ostrowski eine Darstellung ironisch unterwandert, ist allerdings in seinem Stil zu finden. Mehr noch als in den vorangegangenen farbigen Bildern haftet seinen rohen Schwarz-Arbeiten etwas Karikaturistisches an. Mit raschem Duktus überträgt er ein Porträt, eine Szene oder ein Interieur von Fotovorlagen mit Ölfarbe auf eine ungrundierte Leinwand. Das Foto wird dabei auf Wesentliches reduziert, die Aussage aber durch eigene Zutaten auf den Punkt gebracht. Innerhalb dieser Mal-Phase lässt sich eine Veränderung feststellen. War in den ersten Arbeiten ein Großteil der Leinwand mit Farbe bedeckt, so leben die jüngsten Bilder stärker aus der Spannung zwischen schwarzen und leergelassenen Partien, zwischen Fläche und Linie. Schwarz kann ein Hut, eine Brille oder ein Vorhang nuanciert sein, das Schwarz tritt aber auch gänzlich unmotiviert auf, als verstärkte Konturierung eines Gesichtes, als Schatten von Figuren und sogar als autonomer Klecks. Es geht letztlich darum, das Entscheidende zu betonen, das Gleichgewicht innerhalb der Bildfläche zu gewinnen und – jedenfalls in diesen Arbeiten – das Augenblickhafte des Darzustellenden durch raschen Auftrag des Schwarz zu bannen. Nicht einmal, um eine Figur fein zu umreißen, wechselt Ostrowski zum Stift, sondern er formt auch sie schnell und sicher mit dem Pinsel. Letztlich lassen sich diese Bilder auch als Ausdruck der schnellebigen Zeit lesen.

Dadurch, dass er zuweilen ausgerechnet ein Gesicht mit Terpentin verwischt, wahrt er dessen Privatheit und lenkt die Aufmerksamkeit auf andere Details der Bildfläche. Er begibt sich an die Grenzen des Voyeuristischen, aber, im Unterschied zu den Fotografen, deren Vorlage er benutzt, spielt er eher mit diesem entwürdigenden Mittel als dass er ihm nachgibt: er reflektiert es im dezidiert gewählten Einsatz. Die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem ist heute mehr denn je gefährdet. Da die Privatsphäre eines Unbekannten kaum interessiert, kann sie auch in den Bildern von Ostrowski weitgehend anonym bleiben. Dem gegenüber ist diejenige von zeitgenössischen Idolen längst an die Öffentlichkeit gezerrt worden; diese Indiskretion heißt es zu geißeln und sei es auch dadurch, dass man sie, wie Ostrowski es tut, nochmals verstärkt oder in verändertem Kontext, vor Augen führt.

Die neuesten Bilder sind auffallend nahe an dem Geschehen, sie nehmen direkten Anteil an der Realität. Sie tragen den Charakter von Öl-Skizzen und stellen einen Höhepunkt dieser malerischen Phase dar. Es deutet sich an, dass sich eine Veränderung einstellt, und zwar dahingehend, dass er sich wieder betont der Farbe zuwendet; dies nicht zuletzt, um damit auch das Verhältnis zwischen den Antipoden Augenblick und Dauer wieder zugunsten des letzteren verschieben und ausleben zu können.

Originally published in the introduction to the exhibition catalogue Cry Hard, Cry Fast , © 2007 David Ostrowski.