�Nu� et les autres

H�l�ne Jourdan-Gassin

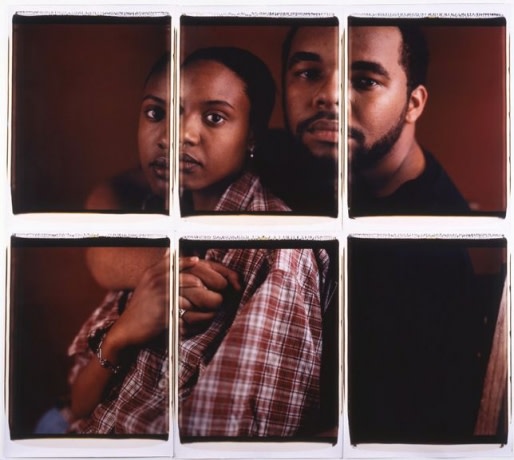

Nu, est-ce un groupe de jeunes artistes français ? Oui et non, et c’est là une de leurs particularités. Oui, pour la jeunesse, ils ont tous moins de 30 ans, oui pour la formation artistique, tous sont diplômés des beaux-arts de Paris. Non, si on veut considérer les six artistes présentés ici comme un groupe rigide. NU s’ouvre parfois à plus de participants, à d’autres sensibilités artistiques, la musique par exemple. Comme une boule de mercure qui se disloque en petites parcelles pour se reconstituer ensuite en une nouvelle entité, Nu évolue ainsi, mouvant, tolérant, multiple, sans programme rigide, sans leader ni théoricien, sans même d’atelier commun. Ses membres n’ont de lien, que le goût de la recherche, du plaisir pris en commun, de la foi dans le choix difficile de n’être affilié à rien d’autre qu’à eux-mêmes et pourtant d’être par la pensée en tout cas, fortement, ensemble.

Comment pénètre-on une telle pelote d’individus sans être au départ un de leurs proches ? Dans mon cas, en entrant par la petite porte, celle qui m’a conduit à m’intéresser d’abord, à deux des artistes invités, Axel Palhavi et Florence Obrecht. Axel Pahlavi est peintre, oui, vous avez bien entendu, ses outils sont encore et toujours le pinceau, la couleur, la toile pour faire des portraits et même des autoportraits ou encore de grandes scènes symboliques où des personnages mythiques, le Centaure, Jeanne d’Arc etc. sont travaillés sur un fond fouillé oscillant entre le végétal et l’abstraction pure. Cette mise en contact de la figuration avec l’abstraction Pahlavi la revendique ´L’absence d’une référence immédiate au réel donne à l’abstraction une grande force d’illusion. La coexistence d’éléments abstraits et figuratifs donne à la figure une valeur purement optique et à l’abstraction un lyrisme grandiloquent que j’apprécieª. Il affirme sa volonté de fabriquer une peinture résolument ´réalisteª mais en distinguant l’illusionnisme (ce que voient les yeux) du descriptif (ce que l’on comprend de ce qu’on voit). L’illusionnisme engendre l’effet, la description induit la construction et Pahlavi tend à joindre ces deux formes de réalisme dans sa peinture.

Il est encore question de réalisme et d’autoportraits dans l’œuvre de Florence Obrecht. C’est ce qui rapproche leurs deux pratiques avec en commun par ailleurs, l’exceptionnelle qualité du trait et de la gamme chromatique. Mais fort heureusement, la comparaison s’arrête là ! Le souci de cadrer ses personnages, que ce soient ses ´ Figures devant une grille ª une série de 4 grands tableaux (I98 x 198 cm) réalisés à New York en 1999, où le personnage apparaît en surimpression sur une sorte de papier millimétré ou encore ´Poupées russesª une autre série de 5 grands figurant des personnages de tout age et toute origine, réalisés en Bulgarie en 2002 : un mélange de réalisme social, des enluminures de l’art religieux et une référence aussi à ces poupées cigognes de l’artisanat russe.

L exposition ´180°ª présentée en 2002 au Souk dans le XIème arrondissement de Paris, unissait Olbrecht et Pahlavi au noyau dur de Nu, Benoist, Schouflikir, Sirjacq et Zonder qui bien que présentés ici comme un groupe, ont chacun ´leur caverne dispersée dans Paris au cœur du dispositif social, politique, économique et culturel, dans le ventre du monstre et en même temps en salutaire retrait, à l’écart de la surveillance et du contrôle exercés par le système, se gardant de ses entraves inquisitrices et pour tout dire de sa censure. (…) ª.

Emilie Benoist est sculpteur. Ses formes envoûtantes sont certes issues des nouvelles technologies mais n’en perdent pas pour autant, cette matérialisation nécessaire au volume et surtout une étonnante charge poétique. ´Au cours de la fabrication des formes, le document de départ est techniquement décortiqué. Les images scientifiques ´piochéesª sur Internet sont composées à l’aide de pixels (points), strates (plans) et grilles (lignes)ª nous dit-elle.

Michaêl Schouflikir nous donne à voir de grandes images où foisonnent en désordre, les visages, les taches de couleurs, les grilles etc. qu’il intitule ´Iconoatrophieª. ´Il s’agissait de générer une forme proliférante ; de construire une flotte d’informations volatiles, celle d’un monde à la technologie intégrale et à la réalité virtuelle écrasante. Ce fut comme peindre les symptômes d’un système malade, d’un organisme médiatiquement modifié (OMM).

Avec Julien Sirjacq il s’agit encore de prolifération. La surface du tableau est constituée d’une agglomération de signes, que ce soit des images-medias (films de science-fiction, d’horreurs, revues pornos), de la bande dessinée ou encore de ´manièresª se référant à la peinture. Ces signes deviennent les rouages d’une ´machine-peintureª.

Ses grandes toiles abstraites au premier regard, sont un enchevêtrement de données s’organisant sur un mode neuronal dans l’espace peint.

Jérôme Zonder parle lui-aussi de grille, emblème de la capacité globalisante des écrans, ces cadres où l’image est un assemblage de points recomposables à l’infini, dissolvant les limites du privé. Mais forts de cette théorie, ses autoportraits qui sont pour lui, poser le lieu où se joue la distance entre perception et représentation, entièrement réalisés au stylo-bille (le choix du bic comme outil me permet à la fois d’éviter la sécurité à une référence à une écriture picturale et la fascination due à la dimension spectaculaire de l’illusion colorée) sont des œuvres d’une force étonnante qui laisse pantois quant aux possibilités de renouvellement d’ un genre que d’aucuns disent pourtant éculé.

Ces six artistes présentés ici ont, nous le voyons, des parcours extrêmement personnels pourtant liés par la notion de réseau si usitée en ce moment. mais eux l’utilisent plus comme un courrant chaleureux qui unit leurs différences comme leurs similitudes. Malgré une formation artistique d’Etat, ils sont miraculeusement sauvés du moule ramollissant et directionnel de l’institution française actuelle, enrichis par leurs voyages (tous ont séjourné à l’étranger, notamment à New York) pour nous montrer par leurs actes artistiques qu’il n’y pas incompatibilité entre figuration, abstraction, nouvelles technologies, installations, performances mais que tous ces genres n’ont d’intérêt que s’ils sont de simples moyens pour exprimer, avec un savoir-faire maîtrisé, une idée forte.